幼稚園の毎日

2025/02/14

焚き火とコンテ画

今日は、年中さんが焚き火をしました。

昨日から、山に行ってたくさんの薪を集めてきました。

いきなり太い木に火はつかないんだよ、と実演し、焚き火の方法を説明します。

まずは太い薪を組んで、そこに全員で丸めた新聞紙を入れ、葉っぱや小枝を入れ、その上に中くらいの薪を乗せ…と準備します。

組み終わったら、フリーフローフライの歌を歌って、点火!

どんどん燃えてきます。

ただ見るだけではなく、音やにおい、熱なども感じます。

音を感じる時は、「静かにすると音も聴こえるよ、はい、静かに!」と声をかけると

いつも静かになることのないくらいの年中さん、シーーーーーーン…となりました。

そうすると、パチパチ、シューシュー、いろんな音が聴こえます。

耳を澄ませました。

その後「やきいもの時と違って、パン!って音が聴こえないのはなんで?」と質問。

なんでだと思う?とクイズをして、「竹が入ってないから」という答えを伝えます。

そして、「じゃあ竹を入れてみよう」と入れてみると、みんなが音に集中。

そのうち、「パン!」と節が弾ける音が聴こえました。

「竹の中の空気が熱くなって膨らんで、風船が割れるみたいに弾けるんだよ」とも伝えました。

体験する理科ですね。

そうやって焚き火をいっぱい感じたあとは…

すぐにお部屋で、コンテ画を描きます。

焚き火をいっぱい感じた直後、感覚が新鮮なうちに!

焚き火からインプットしたものを、コンテ画でアウトプットします。

焚き火(炎)という、固定された形のないものを描く、という課題と

コンテという、初めて使う画材の組み合わせは、相性がとても面白いです。

必然的に、概念画にならずに、個人の感性で絵を描くことになります。

これが面白い。

概念的な絵(地面の線を描いてチューリップ生やして空に太陽を描くみたいな)になりがちな年中さんだからこそ、それをあえて崩して表現の楽しさを感じます。

縛られるものもないので、かなり積極的に描いていましたよ!

描いた絵を説明してくれています。

こちらのコンテ画も、お部屋に掲示しますので、よかったらまた見てくださいね。

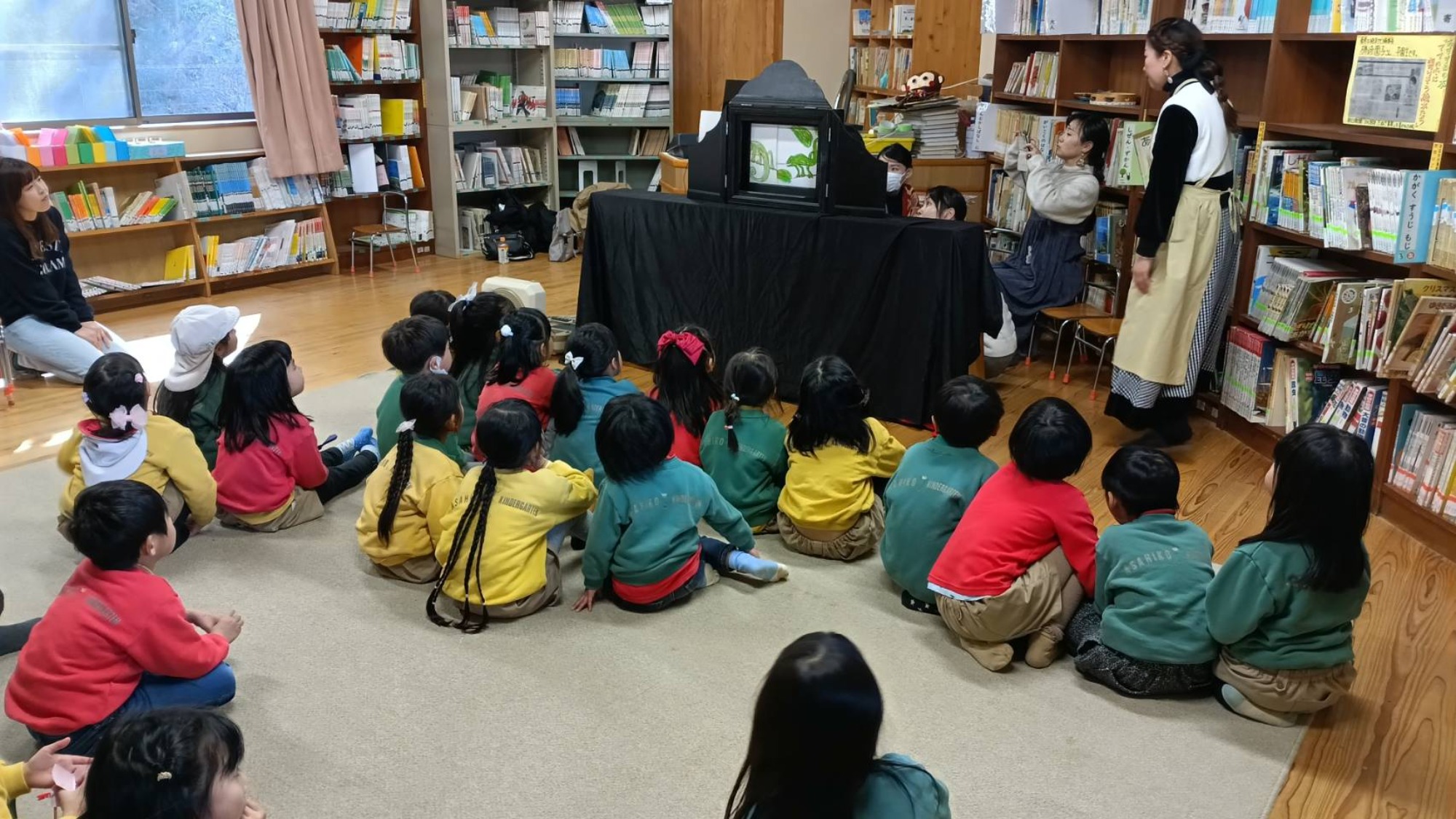

午後は、年長さん、図書ボラ「さるさる一座」の読み聞かせ。

こういった、日常の中にあった活動も、すべて「あと〇回だね」「最後だね」となっていくのが、卒園間近の年長さん。

図書ボラ読み聞かせも、残すところあと一回のみです。

次も楽しみだね!

追伸

そういえば、みずいろぐみの発表会のラストのカーテンコールは、こどもたちから「さるさる一座みたいなやつやりたい!」と発案され、ああなったそうですよ。

繋がってますね!